Das Science Skeptical Blog schreibt diese Woche, daß die in den letzten Jahren gebauten Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen völlig nutz- und sinnlos seien und noch kein herkömmliches Kraftwerk ersetzt hätten.

Der Autor bezieht sich dabei auf die Energiedaten des BMWi, die gleiche Quelle die auch der Wattrechner gerne nutzt, und baut daraus ein sehr anschauliches Bild (das zweite im Blogartikel). Schaut man auf die Erzeugungskapazität, haben Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen kein konventionelles Kraftwerk ersetzt, sondern haben nur zusätzliche Kapazität geschaffen. Das ist soweit nicht verwunderlich, denn wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, muß Kapazität zur Deckung der Stromnachfrage vorhanden sein.

Aber wie geht das zusammen mit Meldungen, nach denen die Erneuerbaren Energien schon 26% des deutschen Strombedarfs decken? Offensichtlich wurden die konventionellen Kraftwerke – obwohl in „Ständiger Bereitschaft“ – seltener oder nur zum Teil genutzt, wenn Wind und Sonne vorhanden waren. Erneuerbare Energie verdrängt mehr und mehr Energie aus konventioneller Erzeugung. Eine gute Nachricht, oder?

Auf den ersten Blick schon. Schaut man auf die BMWi Energiedaten, so ist ersichtlich, daß die schrumpfenden Kernenergie-Terawattstunden nicht durch zusätzliche fossil erzeugte Terawattstunden ausgeglichen werden mußten. Verglichen mit 2006 wurde bei insgesamt leicht rückläufiger Stromerzeugung im Jahr 2011 6oTWh weniger Atomstrom und 14TWh weniger Fossilstrom erzeugt. Gleichzeitig 60TWh mehr Wind-, Solar- und Biomassestrom. Soweit, so gut.

Nicht so schnell. Denn die fossilen Kraftwerke – vor allem Kohlekraftwerke – müssen ja nun viel häufiger nachregeln, um immer dann, aber auch nur dann, Strom zu liefern wenn kein Wind oder Sonne zur Verfügung steht. Stadtverkehr sozusagen: Anfahren, bremsen, wieder anfahren – da ist es bei Kohlekraftwerken wie bei Autos: Der Wirkungsgrad im Stadtverkehr ist deutlich schlechter als bei konstanter Geschwindigkeit. Science Skeptikal geht in einem weiteren Artikel sogar soweit, zu postulieren, daß die mit Wind+Solar erzeugten TWh komplett durch Wirkungsgradverluste des fossilen Kraftwerksparks aufgefressen würden.

Nach den Hinweisen von Rudolf Kipp lassen sich Indizien dafür sogar in meiner geliebten BMWi Monstertabelle finden. Rechnen wir also nach.

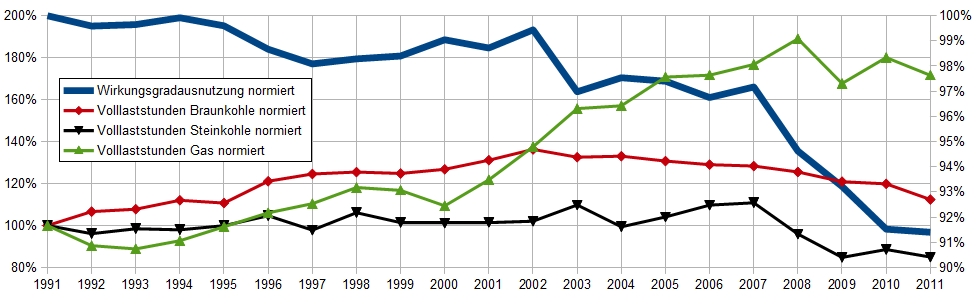

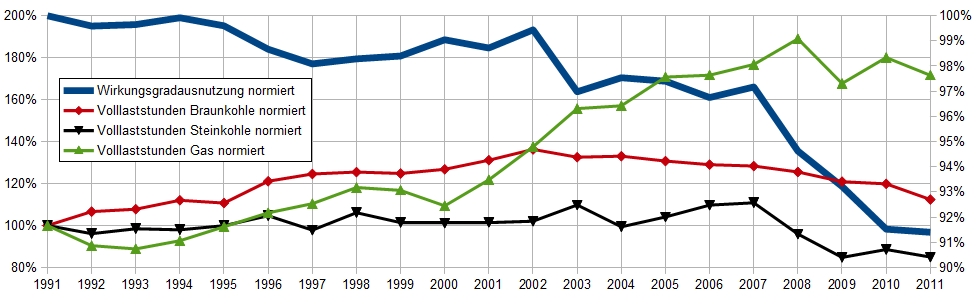

- Im Tab 8b der Tabelle finden sich zwei Effizienzgrößen: „Wirkungsgrad“ und „Brennstoffeinsatz“. Diese laufen über die Jahre auseinander. Aus dem Brennstoffeinsatz“ leiten sich schlechtere tatsächliche Wirkungsgrade ab, als unter dem optimalen „Wirkungsgrad“ im Bestpunkt gelistet sind. Das erinnert ein wenig an den Unterschied zwischen Testverbrauch und Drittelmix-Verbrauch bei Autos. Bei unseren fossilen Kraftwerken wird der Unterschied tatsächlich größer, je mehr Wind- und Sonnenstrom produziert werden. Also setzen wir beide Größen ins Verhältnis und nennen das Ergebnis „Wirkungsgradausnutzung“.

- Aus den Angaben in Tab 22 kann man aus Kapazität (in GW) und Stromerzeugung (in TWh) sogenannte „Volllaststunden“ berechnen. Diese beschreiben den Anteil zwischen tatsächlicher Erzeugung und theoretischer Kapazität. Der maximale Wert entspricht der Anzahl Stunden im Jahr: 8760. Kernkraftwerke und Braunkohlekraftwerke erreichen über 7000 Stunden (d.h. sie fahren das ganze Jahr über fast immer mit maximaler Kapazität). Steinkohlekraftwerke 4000 Stunden, Gaskraftwerke 3000 Stunden (sie werden häufiger nachgeregelt). Windstrom erreicht onshore knapp 2000 Stunden, Photovoltaik 1000 Stunden. Zum Vergleich: Ein Auto mit 100km/h „Kapazität“ und 20.000km im Jahr erreicht gerade einmal 200 Volllaststunden…

Wenn Strom aus Wind und Sonne Kohlekraftwerke zum häufigen Hoch- und Runterregeln zwingt, so sollten die Zahlen zwei Dinge zeigen: (1) Die Volllaststunden sinken und (2) die „Wirkungsgradausnutzung“ im Vergleich zum Betrieb im Bestpunkt sinkt ebenfalls. Und beides korreliert mit dem Ausbau der Solar- und Windenergie. Schauen wir auf das folgende Bild:

Die Wirkungsgradausnutzung (1991 auf 100% normiert) beginnt in dem Jahr deutlich zu fallen, ab dem der Zubau von Wind und Solar Fahrt aufnimmt: Das Jahr 2001. Allerdings beschleunigt sich – trotz sich abschwächenden Zubaus (damals vorwiegend Wind) – die Wirkungsgradverschlechterung erst ab 2007, dem Zeitpunkt als Steinkohlekraftwerke verdrängt werden und deren Volllaststunden sinken. Der massive Zubau der Photovoltaik ab 2010 scheint interessanterweise eher ausgleichend zu wirken.

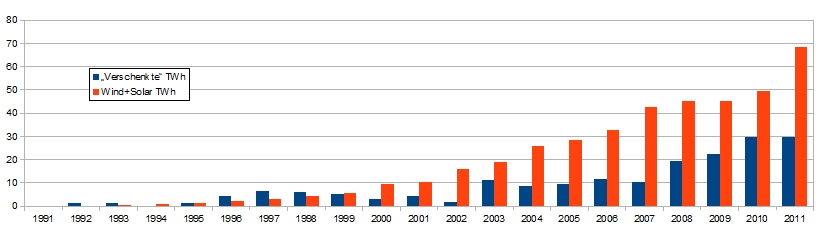

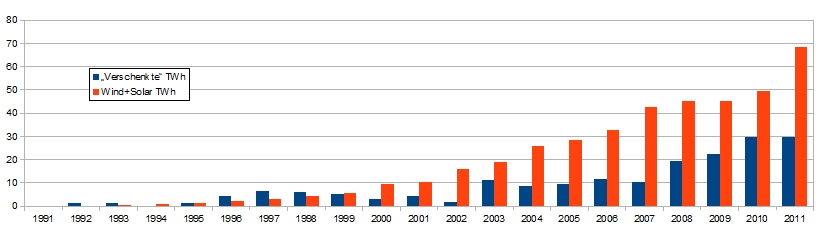

Aber es ist unverkennbar: Fossile Kraftwerke fahren heute – anders als vor 20 Jahren – nicht mehr sehr nahe an dem Wirkungsgrad der technisch möglich wäre. Wie viel Strom hätte denn ohne zusätzlichen Brennstoffeinsatz erzeugt werden können, wenn alle fossilen Kraftwerke so nah am Bestpunkt wie 1991 betrieben worden wären? Das folgende Schaubild setzt diese „Verschenkten TWh“ mit den durch Wind+Solar erzeugten TWh ins Verhältnis:

Nimmt man also den Worst Case an (die Wirkungsgradausnutzung bei fossilen Kraftwerken hat sich allein aufgrund von Wind+Solar verschlechtert), so ergibt sich:

Die Hälfte des von Wind+Solar erzeugten Stroms hätte man durch traditionellen, näher am Bestpunkt liegenden Betrieb des fossilen Kraftwerksparks „geschenkt“ bekommen.

Es lohnt sich sicherlich, diese Entwicklung weiter zu beobachten:

- Wird sich die Wirkungsgradausnutzung weiter verschlechtern, je weiter Wind+Solar Steinkohle ersetzen?

- Wird der weitere Zubau der Photovoltaik ausgleichend wirken?

- Würden sich die immer unvermeidlichen Verluste neuer Energiespeicher dadurch ausgleichen lassen, daß die Wirkungsgradausnutzung wieder steigt? Alles schon mal dagewesen: Auch Nachtspeicheröfen waren Energiespeicher und sollten damals helfen, die Volllaststunden hochzubringen

Ich bin schon gespannt auf das Update der BMWi Energiedaten für 2012!

Ich wünsche allen Lesern dieses Blogs ein frohes neues Jahr! Neujahr ist eine gute Gelegenheit Bilanz zu ziehen: Vor einem Jahr hatte ich meine CO2-Bilanz für 2014 aufgestellt: 14 Tonnen habe ich für Wohnen und Mobilität erzeugt, davon 13 Tonnen dienstlich und durch einen USA-Urlaub verursacht.

Ich wünsche allen Lesern dieses Blogs ein frohes neues Jahr! Neujahr ist eine gute Gelegenheit Bilanz zu ziehen: Vor einem Jahr hatte ich meine CO2-Bilanz für 2014 aufgestellt: 14 Tonnen habe ich für Wohnen und Mobilität erzeugt, davon 13 Tonnen dienstlich und durch einen USA-Urlaub verursacht.

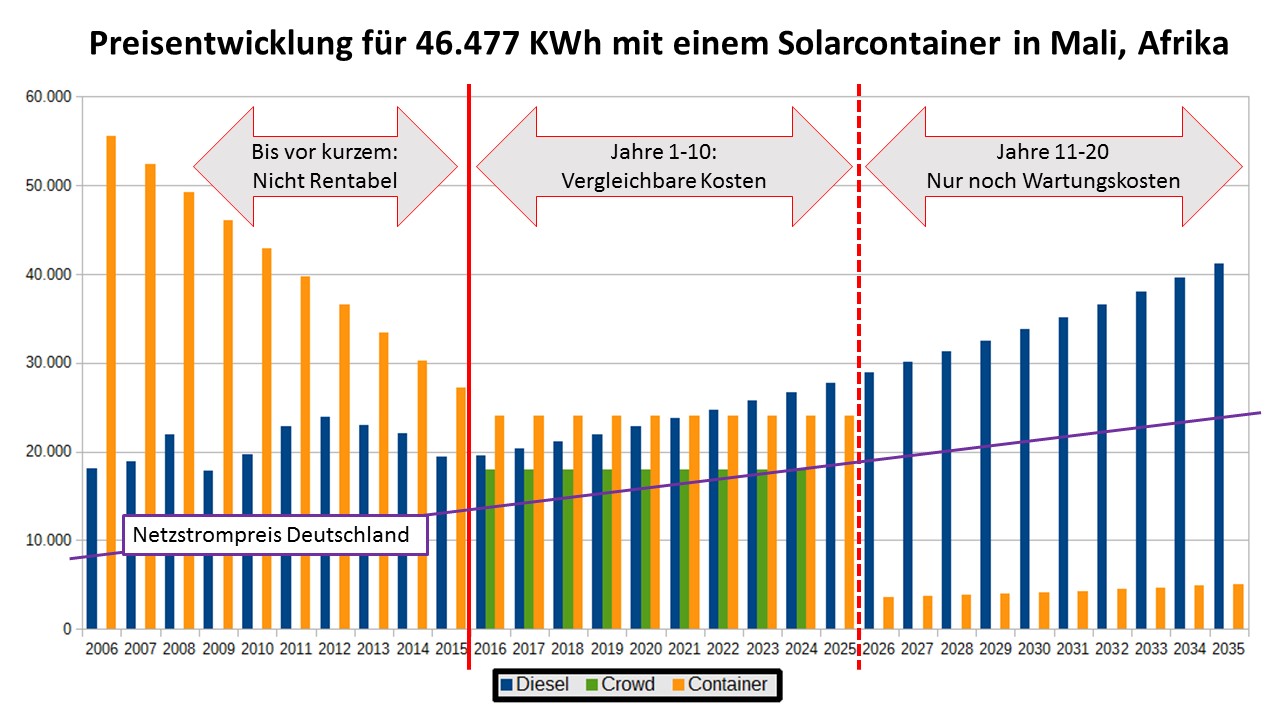

Aber warum den Wirkradius für CO2-Einsparung nicht größer ziehen? Ich kann ja auch in Einsparprojekte außerhalb meines persönlichen Fußabdrucks investieren. Nur: Welche Investionen lohnen sich? Wo bekomme ich die höchste CO2-Ersparnis pro investiertem Euro?

Aber warum den Wirkradius für CO2-Einsparung nicht größer ziehen? Ich kann ja auch in Einsparprojekte außerhalb meines persönlichen Fußabdrucks investieren. Nur: Welche Investionen lohnen sich? Wo bekomme ich die höchste CO2-Ersparnis pro investiertem Euro? Schauen wir auf mein eigenes Einkaufsverhalten. Im Jahr 2013 hab ich 39 „anfaßbare“ Dinge bestellt – guter Durchschnitt für die Jahre 2009 – 2014. Meistens Bücher, Elektronik, oder Kleidung. Im Mittel knapp zwei Dinge pro Paket, also 20 Pakete pro Jahr. Ohne Versandhandel hätte ich diese Waren am ehesten in der 10km von meinem Wohnort entfernten Innenstadt gekauft.

Schauen wir auf mein eigenes Einkaufsverhalten. Im Jahr 2013 hab ich 39 „anfaßbare“ Dinge bestellt – guter Durchschnitt für die Jahre 2009 – 2014. Meistens Bücher, Elektronik, oder Kleidung. Im Mittel knapp zwei Dinge pro Paket, also 20 Pakete pro Jahr. Ohne Versandhandel hätte ich diese Waren am ehesten in der 10km von meinem Wohnort entfernten Innenstadt gekauft. Wo kommen meine 14 Tonnen her?

Wo kommen meine 14 Tonnen her?

Nutzbare Energie und Zeit haben eine Gemeinsamkeit – sie sind endlich. Warum das für nutzbare Energie gilt, hat

Nutzbare Energie und Zeit haben eine Gemeinsamkeit – sie sind endlich. Warum das für nutzbare Energie gilt, hat  Mein Name ist Rolf Kersten, und als Ingenieur rechne ich gerne mit Kilowattstunden.

Mein Name ist Rolf Kersten, und als Ingenieur rechne ich gerne mit Kilowattstunden.